En Cuentos Anarquistas de América Latina. Pequeña Antología. Editorial Eleuterio.

Los magistrados del Poder Judicial, son muy severos en la China, lo mismo que en todos los países civilizados.

Los magistrados del Poder Judicial, son muy severos en la China, lo mismo que en todos los países civilizados.

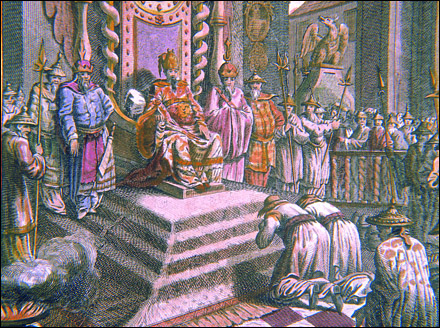

En Pekín había un juez llamado Tío Kin, que era un modelo en el ejercicio de su ministerio.

Sabía de memoria todos los Códigos del Celeste Imperio, y recitaba todos los artículos de la ley con una precisión admirable.

Me parece que los veo, sentado en su tribunal, con su fisonomía rechoncha, los ojos diminutos, a la moda del país; la cabeza afeitada y la coleta tiesa como un rabo de zorro.

Varios personajes rodeaban el estrado, y le ayudaban en la administración de la justicia.

Sus fallos eran inapelables.

Cuando pronunciaba sentencia, el secretario abría un gran libro amarillo, en el que estaban ya redactadas, para mucho tiempo, las fórmulas de ley, y no había más que llenar los blancos, así como se llenan las matrículas de los peores conciertos en nuestras Comisarías de Policía.

Cierto día compareció ante el juez un pobre chino, a quien se acusaba de haberse robado y comido un huevo.

El magistrado se revistió de la mayor gravedad, y le interrogo así:

- ¿Cómo te llamas?

- Kin Fo

- ¿Por qué te comiste ese huevo?

- Porque tenía hambre.

- Pues bien: la ley es muy clara a este respecto. Escucha tu sentencia: "Todo el que robare alguna cosa, por pequeña e insignificante que sea, será castigado con la pena de muerte", Artículo 3, del Código Verde. Te condeno a la horca administrando justicia, etc.

El secretario abrió el libro amarillo y lleno cuatro vacíos con estas palabras: Kin-Fo-Huevo-Horca.

El reo dio un golpe sobre la mesa, para llamar la atención del juez, y le mostró una pluma de pavo.

Era la insignia de los mandarines. El reo era, pues, un Mandarín, y esto no lo había advertido a tiempo el magistrado.

El doctor Tío Kín, se rascó la cabeza, como hombre que no sabe qué hacer, y al final dijo:

-Estas leyes del Celeste Imperio son tan intrincadas, que bien puede dispensarme el señor Mandarín que está presente, acusado por una pequeñez, a que medite un momento sobre su causa.

Meditó un rato el chino, o hizo que meditaba, y declaró que aunque la ley hablaba del robo en general, no encontraba en ella ningún artículo referente al robo de huevos, lo cual significaba: que no había castigo alguno para esa falta y en consecuencia, administrando justicia, etc., le declaraba absuelto.

El Secretario volvió a abrir el libro amarillo, tachó la palabra Horca, puso Absuelto.

¡Con qué facilidad se hacen estas cosas en la China!

El juez, entre tanto, se decía para su coleta: ¡Que plancha habría hecho que yo hubiera condenado a ese Mandarín de tres colas!

Aún no se había retirado éste del juzgado, cuándo fue acusado de haberse robado también la gallina que puso el huevo anterior.

El magistrado sudaba de frío. ¡Ya que el delito era más grave! ¡Cómo transigir! Sin embargo, muerto de miedo, escarbó el código y encontró un artículo que decía: "Al que se apropiara de animales ajenos, como gallinas, patos, cerdos, etc., se le cortará la cabeza".

El reo confesó su delito, con gran disgusto del juez, que hubiera querido que lo negara.

¿Qué hacer, pues? la ley era terminante; Tío Kín recordaba que algunos mandarines habían sido ajusticiados en otra época, y aunque la mano le temblaba firmó la sentencia.

Pero, al levantar la vista, observó con asombro que el reo tenía pendiente del cuello el botón de cristal, símbolo de los grandes chambelanes del imperio.

Inmediatamente se pusieron todos de pie ante el sindicado y le saludaron con el más profundo respeto. Sólo el Secretario, que era algo miope, y estaba ocupado por la tercera vez en enmendar la sentencia, demoró algo en levantarse y doblar el espinazo.

Pasado el primer momento de sorpresa, volvió el juez a registrar el código, estudió mejor el plazo y declaró, citando en su apoyo la opinión de notables juristas chinos, que aquello de que se le cortara la cabeza, que constataba en la ley, se refería únicamente a la cabeza del ave robada, nunca a la del ladrón, por lo cual suplicaba a éste tuviera la bondad de decapitar a la gallina, para satisfacer a la vindicta pública.

El Secretario se puso los lentes, abrió el libro amarillo, borró y escribió por la cuarta vez:

-Pero, es el caso, exclamó el reo, sacando la corona de príncipe imperial y poniéndosela en la cabeza -, que como el dueño de la gallina me impidiera despojarle de su propiedad, yo le maté enseguida.

El personal del juzgado le hizo una profunda reverencia, en tanto que el portero, sabiendo de lo que ocurría, corrió a izar la bandera amarilla, en el balcón del palacio, para que supiera el pueblo de Pekín, que un principie honraba la mansión con su presencia. Y cuando estuvo izada, vino trayendo el almohadón de seda y el dosel de púrpura para el hijo del soberano; pero éste ya salía gravemente de la sala entre dos filas de altos dignatarios, encorvados hasta el suelo y precedido por el magistrado, que rompió la marcha tocando el gong.

Sólo el secretario andaba algo rezagado, motivo de haber tenido que romper, cuidadosamente para que no se notara, la página 3114 del libro de las sentencias.

Al día siguiente, se instaló el tribunal, fue denunciado por un vendedor de té, de que no se había posternado cuando salía el príncipe del palacio de justicia.

Y, por supuesto, lo ahorcaron, porque la justicia en muy severa en Pekín.

***

- ¡Qué cosas pasan en la China! - dirán mis lectores.

- Sí - digo yo -; parece que pasaran aquí.

Originalmente publicado en Semanario El Sol, Argentina, 1900.

No hay comentarios:

Publicar un comentario